Aprendiendo

Aprendiendo

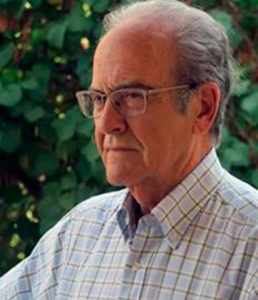

Aquella mañana era tan somnolienta y seria como cualquier otra del otoño granadino. De camino a la Facultad de Medicina, la niebla dibujaba en las calles contornos dudosos, como una aguada en movimiento. Tenía clase de Médica a segunda hora y mi ánimo estaba como el día; finalmente hice de tripas corazón y me presenté en clase, dispuesto a soportar el hablar monótono, a veces desabrido de Don Julián, profesor titular de la asignatura; profesor peculiar:alto, gesto adusto, y bigote a lo Hércules Poirot.

Ese mismo día fui nombrado alumno interno, lo que suponía una mayor participación en las salas de enfermos para conocer desde ese momento los problemas que me acompañarían a lo largo de mi vida como médico. Tuve la estimulante sensación de un cambio significativo, como un premio que me invitaba a la transformación de sentimientos, cambiando la monotonía de frías asignaturas por la sensibilidad que despierta cualquier enfermo. Por supuesto me sirvió para conocer a fondo, sin prejuicios, la verdadera personalidad de Don Julián, profesor al que debo mi auténtico despertar, el cambio que se precisa para pasar de la indiferencia a la responsabilidad.

Comenzaba una nueva etapa en mi vida, el día fue otro, la niebla desapareció y por la tarde pude ver, desde el Albaicín, un atardecer de color ocre y el sol que lentamente se tapaba con los cerros que hay en el horizonte de la vega de Granada.

Los años siguientes, hasta acabar la carrera, oí de Don Julián una frase que repetía con frecuencia: “El trato al enfermo debe ser como una sinfonía con sus cuatro movimientos: honestidad, paciencia, esperanza y sensibilidad, distintos entre sí, pero capaces de armonizar la mejor oferta del médico al enfermo”.

Aún recuerdoa Florencio, un enfermo complejo, con problemas respiratorios (había sido minero del carbón), paciente antiguo de nuestro hospital, muy bien estudiado, con tratamiento adecuado, pero con mala evolución. Don Julián nos reunió a los internos y nos dio su primera lección de honestidad:” Soy incapaz de frenar la mala situación de Florencio, por lo que recabaré la colaboración, la ayuda de mis compañeros de Clínica”. Se consultó la opinión de otros doctores y se llegó a la conclusión de que necesitaba revisar su tratamiento y, efectivamente, mejoró bastante la situación del paciente. Don Julián sedesprendió de cualquier atisbo de soberbia, haciendo un canto a la sabia humildad, a la honestidad.

Y no me olvido de nuestra querida Antonia, octogenaria, solterona, buen corazón y verborrea sin pausas, como una letanía. Don Julián olvidaba el tiempo oyendo siempre los mismos síntomas. “Paciencia”, nos decía, “no olvidéis que a la enfermedad se une la soledad y nosotros somos su única fuente de conversación, necesita hablar, contar su vida, hay que escucharla y así empezamos a curarla”. A lo largo de mi vida profesional he llegado a comprender que hablar con el paciente equivale a usar menos recetas en su tratamiento.

La más triste experiencia de aquellos años fue Pedrito, cinco años, leucemia aguda. Este niño marcó un momento crucial en mi vida porque fue la primera vez que me enfrenté a la muerte. La mirada de aquel niño era limpia, sin esquinas, directa, casi solemne en la sinceridad de su muda pregunta, de su inquieta sorpresa: “¿por qué tan pronto?”, parecía interrogarme. No supe qué decirle, las palabras se agolparon en mi boca hiriendo, impotentes, mi conciencia. No pude decirle que la terrible hora llega sin remedio, que la vida a veces parece un bello desperdicio de esperanzas, que solo la fe puede mantener, pero que a veces es insuficiente, que somos el argumento de una tragedia que se repite por los siglos de los siglos. Aquel día, la muerte me pareció un error sin sentido y la vida muy frágil, de porcelana, colgada en una percha de dudas, con caducidad previamente establecida. Poco antes de fallecer, Don Julián lo tomó en brazos y anduvo con él por todo el hospital, riendo, hablándole, abrazándolo. Se fue Pedrito y con su pérdida algo se rompió dentro de nosotros, de todo el personal de la Clínica. “La muerte de esta criatura, es deprimente, no le encuentro sentido, alguien lo acogerá en su seno”, dijo Don Julián con voz cansada en la primera sesión clínica que hubo. En ese momento, comprendí el cuarto movimiento de la sinfonía del buen hacer médico: tener amor y sensibilidad con los enfermos, vivir sus problemas, sus miedos, estar muy cerca de ellos en esos momentos de debilidad y dolor.

Las tardes en casa de Don Julián, con el café como excusa, servían para hablar, y comentar nuestros problemas, elucubrar sobre temas como la esperanza y la manera de ofrecérsela a los enfermos. “Quizás, (nos decía), la mejor oferta de esperanza a un paciente sea una buena praxis, no olvidéis que la medicina progresa continuamente, la investigación no descansa y el médico debe procurar estar siempre al día”. Ocasionalmente hablábamos de mundos tan diversos como la música, el futbol, pero indefectiblemente terminábamos recuperando nuestro tema preferido, la Medicina. Una tarde de aquellas me habló del “vademécum particular de algunos enfermos”, como Felisa, que tenía siempre acidez de estómago, – decía ella-, y solo se le quitaba con un jarabe indicado exclusivamente para procesos pulmonares. Otros pacientes llegaron a comerse supositorios, y así sucesivamente una larga lista de despropósitos que afortunadamente no conducían a males mayores. En esos casos solo cabía orientar al enfermo con toda la paciencia del mundo y conducirlo a una administración segura de medicamentos. Estos problemas, nos decía D, Julián, son frecuentes en nuestros mayores, como el asunto de almacenar medicamentos, y había que resolverlos con mano firme, pero con toda la delicadeza del mundo.

Desde aquellos años de estudio, el fin de carrera, el comienzo de mi vida profesional en Madrid, Huesca, Zaragoza, he llevado siempre un retrato virtual de Don Julián en mi conciencia, intentando imitarle. Me adhiero a la doctora Ligia García, cuando en una referata de las muchas que hizo en su vida, recuerda que nuestro trabajo se realiza con seres humanos en un mundo que se deshumaniza, por lo que no podemos perder el objetivo principal que es relacionarnos personalmente con el enfermo y su entorno, sin olvidar el estudio y la aplicación de técnica nuevas.

Ha pasado el tiempo y vivo de nuevo mis recuerdos, esos momentos jóvenes que hoy son nostalgia. Los días, ahora que me llaman viejo, son como arena de playa que de la mano escurre sin apenas sentir su falta. Don Julián, aquel profesor alto, seco, y de gesto adusto, encendió luces en mi camino. Fue un gran profesor, un gran amigo y el médico que me enseñó las asignaturas no lectivas, pero fundamentales que se pueden resumir en amor al enfermo, y sensibilidad suficiente para comprender su dolor.

Don Julián volvió a su tierra de Salamanca, ya retirado, dejando huella profunda en mi vida. Me enteré de su fallecimiento, no quiero acordarme de la fecha, pero si recuerdo su estilo, su recia profesionalidad y su dedicación a los demás a través de su profesión. A lo largo de mi vida he intentado imitarle, siguiendo de la mejor manera posible esa norma sencilla pero esencial de curar, ayudar y confortar. Lo que de veras importa es dar tiempo a la palabra y al silencio, vivir la misma aventura que el enfermo, olvidando miedos y miserias. El enfermo es un mundo que pide ayuda, que quiere olvidar días grises de dolor e incertidumbre y vivir el carnaval de la vida como cualquier persona. El médico debe tener el suficiente interés ético para solucionar los problemas de salud del paciente. Don Julián nos decía a los internos:” Paciencia y humildad, hoy sois alumnos y solo debéis obedecer y estudiar, cuando acabéis, será otra cosa, los pacientes confiarán no solo en vuestros conocimientos, sino en la ética necesaria para que solicitéis colaboración y ayuda, en el caso de que sus problemas os sobrepasen”. Creo que el médico debe recoger, en todo momento, el sentir del enfermo y el de su inmediato entorno familiar para cumplir con el deber sagrado de prolongar la calidad de vida de sus pacientes.

Lejos queda Granada, el embrujo de sus calles y terrazas, al fondo Sierra Nevada, y en la colina roja, la Alhambra, con sus fuentes, sus misterios y leyendas, y mis recuerdos de juventud. Hace muchos años vivo en la ciudad de Zaragoza, mi otra patria chica, que me brindó su acogida y me regaló días importantes en mi profesión.

En mi memoria quedan retazos de aquel tiempo, pero sé también que quedan días por delante para vivirlos intensamente, imaginando que, algún día, subiré por los hilos del universo para ver las manos que rigen su movimiento.