![]() Por Víctor Juan

Por Víctor Juan

Todo empezó, como en muchos cuentos, con el viaje que el profesor de la Escuela Normal de Maestros de Lérida, Jesús Sanz Poch, hizo a Francia gracias a una pensión que le había concedido la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) que presidió, desde su creación en 1907, Santiago Ramón y Cajal. La estancia de Jesús Sanz en la escuela regentada por Celestin Freinet, un maestro que trabajaba con el texto libre y que había introducido la imprenta en el aula, impresionó a este maestro de maestros y de regreso a su destino trajo con él parte del entusiasmo de Freinet por esta manera de entender la educación y parte de la ilusión de los niños al ver sus palabras impresas en letras de molde.

Jesús Sanz le contó a Herminio Almendros, inspector de escuelas en Lérida, lo que había visto en su estancia en casa de Freinet, y juntos decidieron encargar a un carpintero la fabricación de una sencilla imprenta para trabajar e imprimir en el aula los textos libres. Este es el inicio de una de las aventuras más hermosas de cuantas modernizaron la escuela en el primer tercio del siglo XX.

Las experiencias con la imprenta Freinet en algunas aulas aragonesas durante los años treinta del siglo XX son una muestra evidente de la dimensión emancipatoria y transformadora que la escuela tiene o, mejor dicho, que la escuela puede tener cuando se convierte en un espacio de comprensión y reelaboración del mundo. Aunque parezca extraño lo más sorprendente del texto libre y de la introducción de la imprenta en la escuela fue que la escritura se convirtiera en un instrumento de comunicación, es decir, que sirviera realmente para algo más que para copiar lo que el maestro contaba en clase o para repetir el contenido de los libros. La imprenta escolar propició que la vida de la personas del pueblo, la vida de aquellos analfabetos que no habían formado parte de la historia, se recogiera en libros, cartas y revistas y que se le diera, además, la dignidad que tenía la letra impresa. Gracias a la escritura las personas que no habían tenido voz entendieron el mundo en el que vivían y se apropiaron de la realidad. Este ejercicio de liberación se hizo con palabras. Al fin y al cabo no somos otra cosa que palabras.

En Aragón tuvimos la fortuna de que, por un error administrativo, Herminio Almendros fuera trasladado a la inspección de la provincia de Huesca en el curso 1931-1932. En la ciudad de las pajaritas Almendros terminó de escribir La imprenta en la escuela, un libro fundamental para la introducción de la imprenta en España, publicado en 1932 en la prestigiosa Revista de Pedagogía, fundada y dirigida por Lorenzo Luzuriaga.

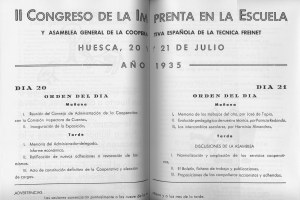

En julio de 1935 la Escuela Normal de Magisterio de Huesca fue la sede del II Congreso de la Imprenta en la escuela. Durante los días 21 y 22 se reunieron decenas de maestros procedentes, fundamentalmente, de Cataluña, pero también asistió un grupo entusiasta de maestros aragoneses a quienes Herminio Almendros ya había conquistado para la causa de la imprenta. Ramón Acín colaboró en la organización de este congreso. «Freinet es Mahoma en esto de la imprenta escolar –escribió Acín en un artículo publicado el 21 de julio de 1935 en El Diario de Huesca– y Almendros, capitán de esta expedición, es su profeta aquí en España».

En julio de 1935 la Escuela Normal de Magisterio de Huesca fue la sede del II Congreso de la Imprenta en la escuela. Durante los días 21 y 22 se reunieron decenas de maestros procedentes, fundamentalmente, de Cataluña, pero también asistió un grupo entusiasta de maestros aragoneses a quienes Herminio Almendros ya había conquistado para la causa de la imprenta. Ramón Acín colaboró en la organización de este congreso. «Freinet es Mahoma en esto de la imprenta escolar –escribió Acín en un artículo publicado el 21 de julio de 1935 en El Diario de Huesca– y Almendros, capitán de esta expedición, es su profeta aquí en España».

Las pequeñas escuelas rurales compraron a plazos los tipos, los componedores, los rodillos, la tinta y todos los útiles necesarios para plasmar los sueños de los escolares en el papel. Decenas de maestros fabricaron con ayuda de los niños mayores de la escuela una sencilla imprenta. Se pretendía que los materiales estuvieran al alcance de todas las escuelas y no solo de las muy pocas que disponían de recursos suficientes para invertir en costoso material de enseñanza.

El uso de la imprenta en la escuela propició la correspondencia escolar, la edición de revistas y de libros, pero también el aprovechamiento del entorno. Las aulas se convirtieron en un laboratorio en el que los niños analizaban y repensaban la vida.

El Museo Pedagógico de Aragón abrió sus puertas en mayo de 2006 y en este tiempo hemos publicado tres libros referidos a experiencias con la imprenta Freinet. Voy a comentarlos brevemente.

El libro de los escolares de Plasencia del Monte

Unos días antes de la sublevación militar de 1936, los niños de la escuela de Plasencia del Monte, regentada por el maestro Simeón Omella, dejaron impreso un libro titulado El libro de los Escolares de Plasencia del Monte, en el que recogían una muestra de los textos libres compuestos por ellos mismos durante el curso escolar 1935-1936. Como una muestra del talante que Simeón Omella consiguió dar a su escuela basta recordar que José María Alagón, un niño de 11 años, escribía en este libro:

«Antes iba la carne muy barata, pero los jornales eran muy bajos. Mi padre, de mozo mayor, cobraba setenta céntimos diarios y un obrero de azada lo mismo. Los pobres eran aún más pobres que ahora, pues si te quieres comer un pollo, te lo comes, pero antes solamente alguna sardina. Solo comían bien los días de las votaciones».

Las celebraciones, el entorno, el acontecer cotidiano, las historias que les contaron… todo ese universo se conserva en las páginas de El libro de los escolares de Plasencia del Monte, que estuvo guardado durante décadas en la falsa de una casa del pueblo. El Museo Pedagógico de Aragón inició su colección de publicaciones con la edición facsímil de este libro.

Transformar el mundo desde la escuela con palabras. Los cuadernos freinetianos de Barbastro durante la II República

Cuando el auto de transportes que realizaba el trayecto Barcelona-Barbastro dejó en la escuela la imprenta, los niños  supieron que nunca olvidarían aquel día y escribieron en la primera página de la revista Chicos:

supieron que nunca olvidarían aquel día y escribieron en la primera página de la revista Chicos:

«La fecha de hoy, 1 de junio de 1933, será célebre en la historia de nuestra escuela dirigida por D. José Bonet (…). Grandes eran nuestros deseos de ver nuestros pensamientos en caracteres impresos».

Cada vez que pienso en estos textos libres, compuestos letra a letra, tengo la certeza de que estamos ante el relato de la vida contada con ojos de niño, una gran novela colectiva que convierte a Barbastro en Macondo. En esta sinfonía coral fluye la memoria, la pasión, la aventura, el humor, los sucesos íntimos de las familias, las tradiciones, las romerías, los viajes, las celebraciones, las travesuras, los dramas cotidianos, los juegos, los paisajes, los rincones de la ciudad y los personajes que pululaban por el entorno vital de aquellos centenares de niños que tuvieron el privilegio de contar el mundo con palabras auténticas, con palabras de señalar, nombrar y querer porque en su vida se cruzó José Bonet Sarasa, un maestro que puso a su disposición la herramienta que les permitía hacer reales y tangibles –mediante los tipos de plomo, el linóleo, las gubias, la tinta y el papel– sus pensamientos y sus sentimientos.

El tiempo ha convertido a aquellos niños que compartieron la alegría de la palabra y de la creación, en cronistas de la ciudad ya que en estas páginas encontramos la historia cotidiana de Barbastro: los aniversarios de la proclamación de la República, los resultados de los exámenes de reválida del instituto, el cine, los comercios, el circo, la siembra, la poda, la fabricación de cañizos, la molienda de la oliva, la colonia escolar de Torredembarra, los partidos de fútbol…

Junto a estas páginas de las revistas Caricia, Chicos y Helios también recuperamos la luz de la palabra que alumbró  algunas escuelas aragonesas gracias al trabajo de maestros como José Carrasquer, Ramón Acín, Herminio Almendros, Simeón Omella y José Bonet.

algunas escuelas aragonesas gracias al trabajo de maestros como José Carrasquer, Ramón Acín, Herminio Almendros, Simeón Omella y José Bonet.

Los textos escritos por los niños de Barbastro son una evidencia del poder emancipador de la palabra, una muestra de cómo las palabras nos permiten apropiarnos del mundo, contarnos y explicarnos, desear, recordar y soñar. Y hoy más que nunca, en nuestra sociedad mediática, la palabra es un instrumento imprescindible.

Letra a letra, el libro que encontramos en los Archivos Departamentales de los Alpes Marítimos

Una de las primeras noches del verano de 2010 leía D’Abord les enfants. Freinet y la educación en España (1926-1975), un libro que el profesor Antón Costa había publicado en las prensas de su universidad, la de Santiago de Compostela y me encontré con unas ilustraciones que correspondían a dos páginas de lo que Antón Costa llamaba en una nota al pie de página «el segundo libro de los escolares de Plasencia del Monte». Además, una de ellas contenía la dedicatoria hológrafa de Simeón Omella a Herminio Almendros: «A mi querido amigo D. Herminio Almendros. Fraternalmente, Omella».

Antón Costa sabía que cuando yo viera esas páginas –además de no poder dormir durante varias noches–, haría todo lo necesario para conseguir una copia de ese libro y aunque mi primera intención fue robarlo, me conformé con darle la lata al director de Archivos Departamentales de los Alpes Marítimos hasta que recibí una copia digital del libro con la calidad suficiente para ser reproducida.

Y así fue. Al día siguiente escribí por primera vez al director de los Archives Departementales des Alpes Maritimes en Niza, donde se conserva parte del fondo Freinet, interesándome por la posibilidad de disponer de una copia digital de este libro. Pocos días más tarde recibí la amable contestación del director y el día 24 de septiembre el cartero trajo al Museo Pedagógico de Aragón un CD con la copia del libro que los niños de Plasencia del Monte habían compuesto letra a letra.

Aunque Antón Costa escribió que estas páginas son el segundo libro de los escolares de Plasencia del Monte se trata,

en realidad, de una selección de textos libres elaborados por los alumnos de Simeón Omella durante el curso 1934-1935. Varias razones nos permiten sostener esta hipótesis. En primer lugar, El libro de los escolares de Plasencia del Monte con el que, precisamente, iniciamos la colección «Publicaciones del Museo Pedagógico de Aragón», está fechado en 1936. Es prácticamente imposible que en el primer semestre del año 36, dada la escasez de recursos económicos que soportaban las escuelas, se elaboraran en la escuela regentada por Simeón Omella dos «libros de vida». Otro dato revelador es la edad de los niños que escribieron los textos. En “segundo” libro los niños son uno o dos años más jóvenes que en El libro de los escolares de Plasencia del Monte. Es fácil concluir que estos textos que se han guardado en Niza se escribieron en el curso 1934-1935. Hay, además, un artículo dedicado a la muerte de Santiago Ramón y Cajal, firmado por Valentín Ibort, que necesariamente, se escribiría en octubre de 1934.

Aún hemos encontrar respuesta a una pregunta esencial: ¿cómo llegó este libro a los Archivos Departamentales de los Alpes Marítimos en Niza? Esta es una hermosa historia de amistad.

Ya hemos aceptado que este libro se compuso con los textos escritos por los niños de Plasencia del Monte durante el curso 1934-1935. Simeón Omella le regaló este ejemplar a Herminio Almendros. Posiblemente lo hiciera cuando ambos coincidieron en Huesca, durante la celebración del II Congreso de la imprenta en la escuela, en julio de 1935. Es poco probable que en los meses siguientes –finales de 1935 y principios de 1936– Almendros le enviara a Célestin Freinet el ejemplar que su amigo Omella había firmado para él. Freinet recibía abundantes muestras del trabajo que maestros y escolares de Europa –y de todas partes del mundo– hacían con la imprenta escolar. Luego estalló la guerra civil y tanto a Almendros como a Omella les acuciaron otras urgencias.

En enero de 1939, perdida la guerra, cuando las tropas de los sublevados entraban en Barcelona, Herminio Almendros se despidió de María Cuyás, su mujer, y de sus tres hijos. En el momento de la despedida, su mujer, le entregó un cuaderno en blanco para que Almendros anotara los detalles esenciales de su viaje. Este cuaderno es el origen del libro Herminio Almendros. Diario de un maestro exiliado (Barcelona, 1939-La Habana, 1940), editado en 2005 al cuidado de Amparo Blat y Carme Doménech, un luminoso testimonio de la esperanza y las dificultades que afrontaron los españoles que perdieron la guerra. Mi idea es que Herminio Almendros encontró un hueco en su maleta para llevar consigo este libro compuesto por los niños de Plasencia del Monte. Ligero de equipaje y con el corazón roto, Almendros cruzó la frontera francesa pensando que unas semanas después o unos meses más tarde se reuniría con su familia. No sabía cuál sería su destino. Quizá pudiera rehacer su vida en Francia trabajando en una pequeña escuela rural. Tal vez pudiera ejercer en la escuela dirigida por Elise y Célestin Freinet. Cuando supo que no podría quedarse en Europa, aceptó el ofrecimiento de su amigo Alejandro Rodríguez «Casona» para instalarse en La Habana, y dejó en casa de los Freinet, donde se alojó durante un mes en la primavera de 1939, el libro que los niños de Plasencia del Monte habían compuesto letra a letra durante el curso 1934-1935. Y de la estantería de la casa de Freinet pasó al archivo de Niza.

En este libro late la misma emoción que en El libro de los escolares de Plasencia del Monte o en las revistas Caricia, Chicos y Helios escritas por los alumnos del maestro José Bonet Sarasa en Barbastro. La realidad circundante se convirtió para estos niños que trabajaron con la imprenta en un gozoso pretexto para escribir, para pensar y para aprender.

Setenta y cinco años después de que los niños de Plasencia del Monte imprimieran las páginas que conforman este libro, el Museo Pedagógico de Aragón recuperó estas palabras de vida y junto a ellas la ilusión, los sueños, la capacidad de sorpresa y el convencimiento que la educación es un instrumento de emancipación individual y colectiva.

La modernización de la educación española acabó con la guerra civil, una herida que parte en dos la historia del siglo XX: la Junta para Ampliación de estudios, la Residencia de Estudiantes, la Institución Libre de Enseñanza, el Museo Pedagógico Nacional, la Revista de Pedagogía… Todo se acabó con la guerra civil.

Alrededor de la historia de maestros y niños que se sirvieron de la imprenta para contar el mundo hay mucho silencio. Todavía es necesario repetir los nombres de estos educadores para hacer justicia con su memoria. A Simeón Omella le esperaba el exilio y la muerte en Francia. Ramón Acín, fue asesinado el seis de agosto de 1936, Herminio Almendros, se exilió en Cuba donde murió en 1974. Los maestros que impulsaron el uso de la imprenta en la escuela se exiliaron en México donde llevaron la pedagogía que aquí estaba prohibida por ser una «pedagogía extranjerizante, atea y de manos frías».

Hoy no tendría ningún sentido volver a la imprenta, que los niños compusieran sus textos letra a letra. Eso equivaldría a reducir el potencial del texto libre y de la imprenta a una suerte de ejercicio manual, a un asunto técnico que terminaría ocultando la dimensión moral que esta manera de entender la escuela, el aprendizaje y el trabajo de los maestros encierra. Hoy las tecnologías nos ofrecen unas posibilidades prácticamente infinitas de comunicación inmediata, pero paradójicamente es la extensión de las tecnologías lo que nos ha hecho menos libres, más dependientes. El programa emancipatorio que tiene la pedagogía Freinet es ahora más valido y necesario que nunca. Hoy debemos favorecer la reflexión de los jóvenes sobre el mundo en el que viven para que puedan ser dueños de sus propias vidas. La invitación a pensar la realidad en la que vivimos es hoy más necesaria que nunca. Lo urgente sigue siendo el programa ético que acompañaba al uso de la imprenta que no es otro que el intento de hacer a los individuos dueños de sus vidas. El intento, en definitiva, de transformar el mundo con palabras.