Tiempos modernos

Tiempos modernos

Pasada la fiesta del Santo Cristo, comenzaba mi abuela Francisca a intranquilizarse ante la llegada inminente de la sobrina de Felicitas, la telefonista, que solía traer por esas fechas un aviso de conferencia. Cada tarde, en el balcón más alto de la casa que daba a la alcoba donde cosía mi abuela, se apostaba al acecho para divisar toda la calle que lleva de la Catedral al barrio de San Juan y rogaba entre rezos que la conferencia telefónica sólo anunciara mi vuelta a casa para comenzar el nuevo curso y no trajese aparejada ninguna mala noticia.

Me gustaba acompañar a mi abuela en esas idas a Teléfonos. Llegábamos allí con mucha antelación y nos sentábamos en el banco viendo cómo Felicitas manejaba alternativamente los enchufes de la consola para apagar las lucecitas que se encendían y el ganchillo con el que tejía una colcha de hilo que descansaba en el halda, al tiempo que hablaba con alguien por el micrófono que colgaba de los auriculares: “Calatayud, cariño, hace media hora que te he pedido Ateca… ¿Calamocha…? tengo un aviso de conferencia para las cinco, confírmamela, ¡corazón! Le paso con el quince, no se retire”. Luego, descansaba un momento, se quitaba los auriculares, se asomaba por la ventanilla de cristal que separaba la oficina del locutorio y anunciaba a mi abuela si había o no demora.

Mi abuela sufría en esos momentos de espera. Miraba con aprensión la cabina donde tendríamos que introducirnos para hablar con mi padre, admiraba el panel de la consola que encendía lucecitas para que Felicitas las apagara enchufando las clavijas que enredaban los cables con el hilo de la labor de ganchillo y cruzaba las manos con resignación a la espera paciente del momento en que llegase la deseada y temida conferencia. Luego, después de hablar apresurada y escuetamente sin acercarse demasiado el aparato a la oreja, volvíamos a casa y, durante el camino oscuro alumbrado con una linterna, aguantando el viento helado de las noches de septiembre, me transmitía sus dudas y aprensiones sobre aquel endemoniado invento que hacía posible comunicarse al instante con una persona situada en un lugar alejado por medio de una complicada red de hilos, telefonistas, centrales y enchufes.

Estos tiempos modernos no pueden ser de Dios, hijo mío, decía mi abuela. Es mejor escribir una carta con tiempo, llevarla a Correos sabiendo que al día siguiente saldrán las sacas en el coche de línea hacia su destino, tomándose el tiempo necesario para llevar las cartas de un sitio a otro y teniendo la certeza de que nadie va a leerla sino el destinatario. Y repetía con insistencia su letanía: Estos tiempos modernos no son de Dios, hijo mío.

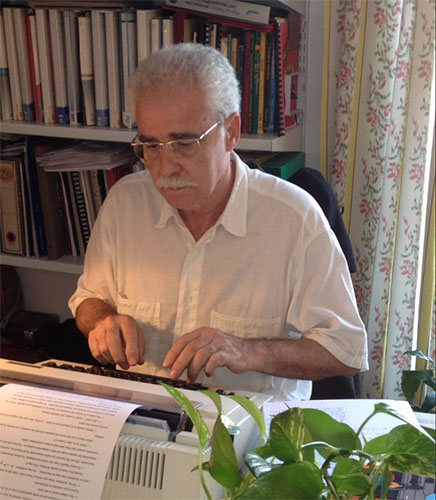

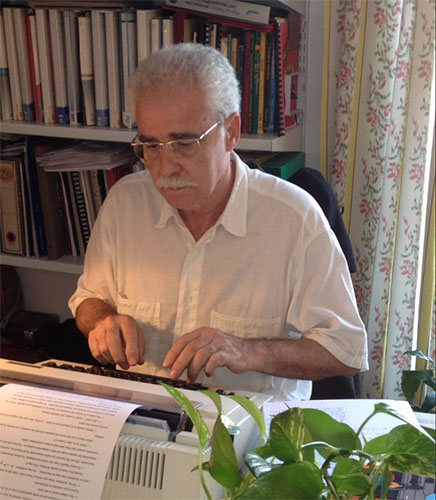

Ahora, siempre que trabajo frente a un ordenador, recuerdo con añoranza aquel tiempo en que yo era niño y pasaba los veranos en Albarracín con mi abuela Francisca, y en donde había telefonistas en cada nudo de la red telefónica, como Felicitas que hacía ganchillo a la vez que maniobraba en su consola, y se decían cariño, amor o reina para solicitar las conexiones que necesitaban. Ahora, cuando navego por la Red de redes, pienso que en los nudos hay fríos robots que manejan las clavijas virtuales a velocidad de vértigo, pero que no saben hacer ganchillo como Felicitas. No pierdo la esperanza, arrimando el oído al altavoz de la máquina, que un día salga una voz débil que se haya quedado enredada entre los hilos y me anuncie: Doña Francisca…, su conferencia con Caminreal por la cabina dos; o se oiga decir: ¡Primor, pásame Cariñena que tengo aviso con Paniza a las tres! ; ola de mi abuela Francisca para advertirme: Hijo mío, estos tiempos modernos no pueden ser de Dios.

Me ha gustado viajar en el tiempo. Felicidades.