Autor: Fran G. Matute.

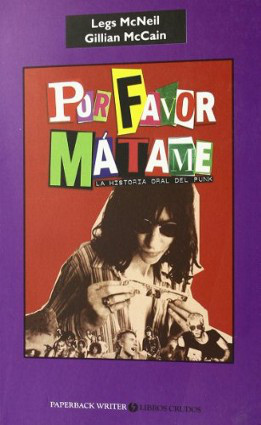

Tendría yo veintidós o veintitrés años cuando leí por primera vez Por favor, mátame (1996), la historia oral del punk creada por Legs McNeil y Gillian McCain. Aquel libro, hoy convertido en título canónico del periodismo musical, trataba de recomponer toda una escena, la del punk –tan compleja como espontánea–, a partir de los testimonios de sus principales protagonistas. Todos ellos –los que quedaban vivos, claro– pasaron ante la grabadora de McNeil y McCain. Su trabajo en este sentido fue exhaustivo.

No obstante, más allá de sus innegables pretensiones históricas, sorprendía la cercanía del texto, su capacidad para subyugar al lector, cosa relativamente extraña en un relato con vocación ensayística. Quizás fuera yo entonces muy susceptible, pero tengo que confesar que su lectura me provocó alguna que otra pesadilla.

Al poco de leer Por favor, mátame visité Nueva York, con idea de conocer, entre otros, el mítico CBGB’s OMFUG, el lugar donde se fraguó la escena punk. Llegaría al 315 de la calle Bowery sobre las cinco de la tarde, por lo que el local se encontraba cerrado al público. La puerta, sin embargo, estaba entreabierta y me colé. Nada más entrar me encontré con un señor mayor, muy grande, canoso y con muy malos pelos, metido en una especie de despacho lleno de papeles. Reconocí al tipo al instante. Era Hilly Kristal, su no menos mítico propietario, que sin soltar palabra, con un sutil gesto de la mano, me invitó a pasar. Lo primero que hice al entrar en el local fue dirigirme no al escenario en el que tantas actuaciones legendarias se han vivido sino al patio trasero, al que se accedía a través de una puerta situada al fondo, casi invisible, pues el color negro se lo comía todo. En aquel patio trasero, según había leído –según recuerdo haber leído–, habían apuñalado a uno de los componentes del grupo los Ramones por una nadería. Se trataba de una anécdota, de un dato efímero e intrascendente para la Historia (así con mayúsculas), pero fue ese episodio de Por favor, mátame y no otro el que me provocó las pesadillas, el que me hizo sentir que yo había estado allí, que había vivido en mis carnes la génesis del punk en Nueva York.

Si cuento lo anterior es para tratar de ilustrar la fuerza que poseen las buenas historias orales, término ahora muy en boga pues no pocas escenas artísticas están siendo construidas precisamente a través de este modelo narrativo tan atípico. Resulta atípico, sobre todo, porque al fin y al cabo construye episodios históricos desde la más absoluta de las subjetividades. Cada entrevistado dice lo que le parece, lo que recuerda, y en la conjunción de opiniones será fácil que surjan contradicciones cuando no visiones contrapuestas. Ante estas situaciones, el entrevistador poco puede hacer salvo tomar nota, cual notario. Su injerencia en el relato sería de hecho devastadora, adulteraría por completo su sentido.

En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta, por muy obvio que esto pueda parecer, que las historias orales, en el momento en que se materializan en un texto, pierden instantáneamente su condición oral. Al escribirlas pierden, en esencia, su esencia, si se me permite el juego de palabras. Podría decirse que las historias orales nacen ya viciadas en origen. Por este motivo, conceptualmente, resultan fascinantes tanto para el entrevistador como para el lector. Nunca la narración de unos hechos por parte de un tercero, por muy contrastados que se encuentren, por muy buena prosa que gaste, podrá generar la misma empatía que el relato personalísimo de alguien que ha vivido lo que cuenta, lo recuerde luego mejor o peor.

Las historias orales ofrecen a su vez una narración fragmentada. Este hecho las acerca formalmente a la realidad más de lo que pudiera parecer a simple vista. Ningún hecho histórico se produce en orden cronológico. Ningún suceso con trascendencia ocurre de forma aislada. El relato que se cuente a través de una historia oral será caleidoscópico o no será, de ahí su éxito como modelo narrativo para levantar cualquier escena o movimiento relacionado con la cultura popular. La forma casa así a la perfección con el fondo, vivificando el relato.

Cuando me ofrecieron realizar un estudio no académico sobre la modernidad cultural en Andalucía tuve claro desde el principio que trataría de construir una historia oral al estilo del Por favor, mátame. En este caso no podía plantearme hacer un trabajo exhaustivo por cuestiones de lo más pedestres: tiempo, espacio y dinero. Aun así, me planteé confeccionar una suerte de catálogo, una historia oral más testimonial que totalizadora. Entrevisté a más de treinta artistas (o expertos) de todos los ámbitos (cine, radio, teatro, literatura, música, fotografía, arquitectura, escultura, pintura, danza…) cuya obra ha marcado el devenir de la cultura más contemporánea no solo en Andalucía sino también en España, y con ellos construí Días de viejo color. Testimonios de una Andalucía pop (1956-1991). Son todas voces autorizadas que se entrelazan entre sí por un capricho del destino: un servidor. Soy yo, inconscientemente, quien los pondrá a dialogar. Que de ahí salga un galimatías o un relato fresco y enriquecedor depende más de la suerte que de mi pericia como entrevistador, como único lector previo de la obra en curso que se estaba gestando en mi ordenador. Será por esto que las historias orales vienen firmadas por el entrevistador, el único que en realidad no ha escrito ni una sola palabra en todo el libro. El formato, como puede verse, no deja de presentar cosas extrañas.

“¿Qué has querido contar en esta obra?”, me preguntan. Y resulta imposible responder con sinceridad, más allá de la evidencia: que en Andalucía existieron numerosos creadores durante la era posmoderna cuyo trabajo sirvió para modernizar culturalmente a este país. En el fondo no he querido contar nada, tan solo he pretendido exponer una realidad, quizás ocultada o desconocida por el gran público. Durante la confección, realización y compilación de las distintas entrevistas no fui consciente en ningún momento de que la suma de todas ellas fuera a dar lugar a un retrato de una época, ni a una tesis específica. Me limité a ordenar las palabras de los entrevistados. Mi labor fue la de un médium, la de un mullidor. Yo nunca fui el narrador. Y sin embargo pecaría de iluso si no creyera que, una vez montado el puzzle, una vez leído el texto a través del caleidoscopio, ahí había un discurso. Involuntario, espontáneo, como queráis llamarlo, pero la suma de los testimonios había generado una capa narrativa nueva que quedaba totalmente fuera de mi alcance, que era ajena a mi voluntad. Y que, mucho me temo, había creado yo solito, pues no pertenecía a ninguno de los entrevistados.

Lo primero que pensé es que esa nueva capa narrativa era solo visible ante mis ojos. Solo yo, que conocía las tripas del proyecto, podía leerla. Pero no era así. En Granada tuve la suerte de que me presentara el libro el veterano y reputado periodista Alejandro V. García. Gracias a una intervención de lo más generosa (pues me consta que tenía algunas pegas al conjunto del trabajo, algunas de lo más razonables) pude comprobar que él había hecho exactamente la misma lectura intertextual que yo. Alejandro leyó entre los huecos y silencios, unió la línea de puntos, llegando a una serie de conclusiones no plasmadas directamente en el texto, conclusiones que comparto totalmente.

El hecho de que Andalucía se convirtiera durante la segunda mitad de la década de 1950 y hasta al menos finales de la década de 1970 en un volcán de modernidad se debe, principalmente, a una cuestión geográfica. La existencia en el territorio andaluz de cinco “válvulas de escape” –así las denominé en el libro–, tales como Gibraltar, la Costa del Sol, las bases norteamericanas de Rota y Morón de la Frontera, y la Almería de los rodajes de cine internacionales, fue crucial para dinamizar a una población que no había vivido hasta entonces proceso de modernización cultural alguno. Destacaba Alejandro, no obstante, que el surgimiento de un arte contemporáneo autóctono se debía no tanto a la existencia de esas “válvulas de escape”, innegables coladores de modernidad, como a la inquietud de ciertos artistas andaluces, que tuvieron la malsana curiosidad de asomarse a ellas.

Otra característica destacable del arte andaluz de aquel período es su modernidad híbrida. El hecho de no haber tenido apenas contacto con la modernidad –las primeras vanguardias no se vivieron en Andalucía por más que de allí salieran algunos artistas de renombre (Picasso a la cabeza)– propició que estos creadores produjeran sin complejos, y sin una necesidad formal de ser modernos o parecerlo, como ocurriría más adelante durante la década de 1980. Esto dio lugar a un producto artístico contemporáneo no copiado, pues las influencias eran escasas. De este modo, el artista andaluz mezclaba la influencia extranjera, eminentemente anglosajona, con el folclore que había mamado en casa, dando lugar así a una posmodernidad de lo más sui generis. Una posmodernidad, claro, que no se entendió en casa, de ahí que la mayoría de estos artistas tuviera que emigrar a Madrid o Barcelona.

De este modo, Andalucía perdió la posibilidad de tener en su territorio una escena cultural propia y rompedora, como sí la vivió Madrid con su “Movida” y antes Barcelona con su “Underground”. Lo curioso –o lo triste– del caso es que ambas escenas estuvieron protagonizadas precisamente por aquellos artistas andaluces emigrados, que dejaron su impronta a todos los niveles, influyendo de manera notable en la modernización de todo un país.

Así visto, sin comerlo ni beberlo, Días de viejo de color se reivindicaba él solo como una pataleta. También como un tirón de orejas a los que mandaban entonces en Andalucía, que no supieron capitalizar el talento que allí tenían. Estamos ante líneas de discusión válidas, sostenibles históricamente, surgidas sin embargo por acumulación, de forma espontánea, y que se imponen solas, pues resultan inevitables. Se ponen así de manifiesto las fascinantes posibilidades narrativas que contienen las historias orales, vehículo ideal para contar todo aquello que escapa a las historias oficiales, esas que precisamente tanta gente trata de imponer.

Autor: Fran G. Matute. (Mérida, 1977) es periodista, profesor, crítico y gestor cultural. Colabora habitualmente en El Cultural de El Mundo y la revista Jot Down. Imparte con regularidad talleres de audición y cursos relacionados con la historia del rock en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS). Ha participado en la antología Thomas Pynchon (Editorial Base, 2016), la primera dedicada en España al enigmático escritor estadounidense. Acaba de publicar Días de viejo color. Testimonios de una Andalucía pop (1956-1991) (Centro de Estudios Andaluces, 2017), una suerte de catálogo oral de la posmodernidad cultural en Andalucía.